Trichomes : aux racines de la spécialisation cellulaire

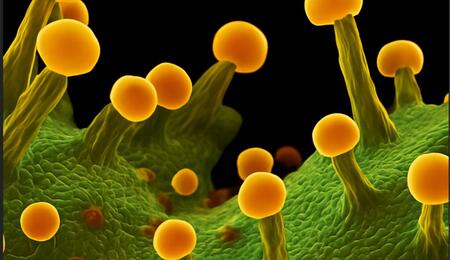

Chez les plantes, toutes les cellules partagent une origine commune, mais certaines évoluent en structures étonnantes, parfois même spectaculaires. C’est le cas des trichomes glandulaires, de minuscules excroissances visibles à la surface des feuilles ou des tiges. Plus qu’une simple couche protectrice, ils sont capables de produire et stocker des substances chimiques complexes : résines, huiles essentielles, alcaloïdes, cannabinoïdes...

Par Hortizan

Comment une cellule épidermique ordinaire devient-elle un tel laboratoire chimique miniature ? À travers l’étude de leur formation, les trichomes offrent un modèle captivant pour comprendre les mécanismes de la spécialisation cellulaire dans le monde.

De la cellule épidermique à la glande sécrétrice

Tout commence à la surface de la jeune feuille, au sein de l’épiderme encore en cours de développement. Une cellule du protoderme (la couche de cellules en devenir à l’origine de l’épiderme) reçoit des signaux encore mal identifiés qui l’orientent vers une voie de différenciation particulière. Elle se met à gonfler, formant une protubérance qui trahit l’initiation du trichome. Puis vient la division asymétrique : le noyau migre, une première scission se produit, donnant deux cellules aux destins distincts. L’une formera le pied, l’autre s’engagera dans une série de divisions coordonnées pour façonner la tête glandulaire. Cette dernière, composée de plusieurs cellules, devient le site de biosynthèse et parfois de stockage de composés spécialisés.

Un principe spatial régit l’ensemble : la “one-cell spacing rule”. Cette règle, observée dans de nombreuses espèces végétales, garantit qu’un trichome ne se développe pas juste à côté d’un autre (cf. pic1). Cela implique une communication entre cellules voisines, un mécanisme encore largement inconnu mais essentiel à la formation d’un motif cohérent à l’échelle de l’organe.

Mais alors, qui donne le signal ?

Derrière la naissance d’un trichome glandulaire se cache une orchestration fine entre signaux hormonaux et régulation génétique. Deux phytohormones se démarquent : le jasmonate (JA), connu pour son rôle dans la réponse aux stress et l’induction de défenses chimiques, et les gibbérellines (GA), impliquées dans la croissance. Ensemble, elles déclenchent ou modulent la formation des trichomes dans plusieurs espèces, de la tomate à la menthe jusqu’au cannabis. Mais les hormones ne sont que les messagers. L’activation du programme cellulaire spécifique est généré par les facteurs de transcription : des protéines qui agissent comme des "chefs d'orchestre" de l'ADN. En se liant à des séquences spécifiques dans les gènes, ils contrôlent quand et à quel niveau chaque gène est activé. Grâce à cette régulation, ils déclenchent la cascade d’événements qui transforme une cellule épidermique en trichome glandulaire spécialisé. Par exemple, dans le tabac, certains de ces facteurs induisent l’apparition de trichomes à long pédoncule lorsqu’ils sont surexprimés.

À titre de comparaison, Arabidopsis thaliana, souvent utilisée comme modèle en biologie végétale, ne possède qu’un seul type de trichome : unicellulaire et non glandulaire, mais disposant de plusieurs embranchements. Ses mécanismes de développement, bien que partiellement similaires, ne peuvent expliquer à eux seuls la complexité des trichomes multicellulaires et sécréteurs observés dans d'autres espèces.

Vers une évolution du trichome ?

Et si nous pouvions déclencher, à volonté, la formation de trichomes glandulaires spécialisés ? Ce rêve biotechnologique n’est plus si lointain. Grâce à l’ingénierie génétique, il devient envisageable d’activer certains gènes clés dans des cellules précises pour orienter leur destin vers la formation de trichomes producteurs. Les stratégies actuelles s’appuient sur l’identification de promoteurs spécifiques — des séquences d’ADN qui contrôlent l’expression des gènes uniquement dans les trichomes — couplés à l’activation de facteurs de transcription bien ciblés.

Cette approche a déjà permis de produire des composés rares comme le taxadiène, un précurseur du médicament anticancer Taxol, dans les trichomes du tabac. Les chercheurs utilisent ici une bactérie naturellement capable de transférer son ADN : Agrobacterium tumefaciens. Après avoir inséré dans cette bactérie un ou plusieurs gènes d’intérêt (issus par exemple de l’if européen Taxus baccata, source naturelle du Taxol), ils infectent les feuilles de tabac (Nicotiana benthamiana). Le tabac devient alors un hôte temporaire pour ces gènes étrangers : les cellules infectées les expriment pendant un temps limité (transgénèse non héritable). Le biologiste français Alain Tissier a choisi le tabac sauvage pour cette mission : une plante déjà capable de produire des molécules voisines de celles issues de l’if, et bien plus simple à cultiver. Son objectif : contourner la rareté du Taxol et du Taxotère — deux molécules indispensables en chimiothérapie — dont la concentration dans l’if est trop faible et la production longue et coûteuse.

Une autre piste consiste à détourner le métabolisme des trichomes pour produire des molécules inédites, voire les excréter directement à la surface des feuilles. Mais ces manipulations ne sont pas sans risque : surexprimer certains gènes ou perturber les flux métaboliques peut entraîner des effets secondaires majeurs, comme un nanisme ou une chlorose. D’où l’intérêt d’agir localement, et non à l’échelle de toute la plante. spécialisées, et souvent non essentielles à la croissance générale.

Explorer la naissance d’un trichome glandulaire révèle la subtilité de la différenciation cellulaire chez les plantes. Ces structures fascinantes sont à la fois modèles de biologie végétale et outils potentiels pour la production de molécules à haute valeur ajoutée. Mieux comprendre leur formation pourrait permettre, demain, de concevoir des plantes capables de produire des composés rares : À la frontière entre la biologie du développement et la production de molécules précieuses, les trichomes ouvrent des perspectives prometteuses.

<<<< A lire également

Les trichomes, ces usines naturelles à bio pesticides

Erik M, photographe et réalisateur spécialisé dans le cannabis