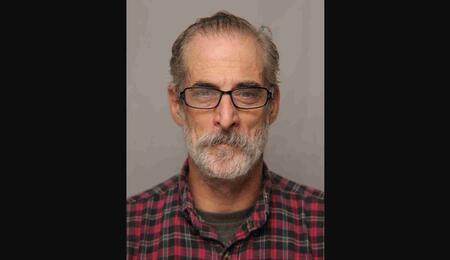

Michael Kravitz : ancien combattant américain et partisan mondial du cannabis

Michael Kravitz est un ancien combattant handicapé de l’armée de l’air américaine, historien de la prohibition, membre du Cannabis Embassy et militant pour la restauration du cannabis au sein de la société moderne. Son principal engagement au cours des 20 dernières années a été de diriger un groupe de bénévoles d’anciens combattants, les « Vétérans pour l’accès au cannabis médical », qui, en 2010, a négocié l’accès au cannabis avec le ministère des Anciens Combattants. Nous sommes honorés d’accueillir Michael dans notre journal aujourd’hui, à l’occasion de notre série d’entretiens sur le centenaire de la Prohibition.

Tout d’abord, pourquoi ce travail avec le ministère des Anciens Combattants était-il si important ?

La politique sur le cannabis au sein du ministère des Anciens Combattants a été la toute première fois que nous avons obtenu un changement de politique du gouvernement fédéral. Même si l’accord avec les anciens combattants était une petite chose, il s’est avéré important car, encore une fois, c’est la toute première chose que nous avons fait avancer. Et puis, grâce à l’action du gouvernement, nous avons joué un rôle déterminant pour que les États, tous les États, reconnaissent le stress post-traumatique comme une affection admissible au cannabis médical. Pour revenir un peu plus loin, j’ai été bénévole pour la toute première loi d’État sur le cannabis médical, la Proposition 215 de Californie, et tout ce que nous avons appris, nous l’avons appris à partir de là.

Combien de patients avez-vous suivis au fil des ans ?

Nous avons commencé avec 10 000 patients en Californie, nous avons appris d’eux et essayé d’adapter les politiques à l’échelle nationale. J’ai dirigé un groupe d’anciens combattants bénévoles et j’ai fait adopter des dizaines de lois d’État pour que le stress post-traumatique soit une affection admissible au cannabis médical. Puis, dans le contexte de la COVID-19, en 2020, nous avons lancé une nouvelle initiative bénévole.

De quoi s’agit-il ?

Il s’appelle Veterans Action Council et est encore plus unique que Vétérans pour l’accès au cannabis médical, car il s’agit d’un groupe de vétérans qui se rassemblent pour agir, sans chef, sans argent, sans compte bancaire, rien du tout, uniquement des vétérans, mais tous égaux. Le Veterans Action Council a pris une dimension internationale en travaillant depuis deux ans au sein de la Commission des stupéfiants à Vienne. Pour la toute première fois, nous avons organisé une table ronde à l’ONU, avec des blocs de chanvre et tout le reste.

En quoi cette organisation est-elle différente de beaucoup d’autres ?

Parce que nous développons un consensus entre nous et nous le mettons en œuvre. Et cela nous distingue de ce que j’appelle le « Grass top movement », davantage financé et dirigé par un individu ou un groupe d’individus. Ceux qui détiennent les fonds décident leur destination et leur utilité. Nous n’utilisons aucun financement. Par conséquent, nous ne pouvons être manipulés et cela fait de nous une force très puissante, même si nous sommes très petits.

Combien d’anciens combattants font partie de l’association ?

Eh bien, nous sommes des centaines et nous travaillons avec un quorum flottant. C’est vraiment intéressant de voir comment les gens se manifestent de manière très naturelle. Nous avons accueilli des anciens combattants de presque tous les États et d’autres pays. Et c’est une autre particularité : nous ne sommes liés à aucun pays. Nous ne sommes pas le Conseil d’action des anciens combattants des États-Unis, mais le Conseil des anciens combattants de tous les pays. Nous avons des membres réguliers de Grande-Bretagne et d’Australie, et même d’Ukraine, qui se sont montrés très intéressés. Les anciens combattants sont toujours très peu nombreux, mais ils semblent correspondre à la démographie de la population générale. Il y a donc généralement au moins une femme pour représenter le point de vue des femmes. Dans l’armée, il n’y a pas beaucoup de femmes, mais il y a des femmes dans l’armée : noires, brunes, blanches ou quelle que soit la couleur de notre peau, nous sommes toutes de couleur vert militaire à nos yeux.

Vous avez dit que le segment des anciens combattants est bien représentatif du reste du pays. Cela s’applique-t-il également aux affections traitées par le cannabis médical ?

Les anciens combattants vivent des choses que vivent d’autres patients. Il s’agit certainement d’une population importante de patients souffrant de douleurs chroniques, de stress post-traumatique, voire de troubles d’exposition, de cancers et de problèmes liés à l’exposition à des produits chimiques toxiques, etc. Nous sommes plus susceptibles que le grand public de souffrir de ces affections. Souvent, nous nous retrouvons comme le canari dans la mine de charbon. Vous savez, nous sommes les premiers à y accéder. En fait, presque tous les anciens combattants avec lesquels j’ai travaillé m’ont dit que leur principal objectif était de garantir l’accès de tous. Si un ancien combattant peut accéder à quelque chose, il doit faire tomber les barrières pour accéder à quelque chose de formidable, pas seulement pour les anciens combattants, mais pour tous les patients.

Pouvez-vous nous raconter comment votre état de santé a été le point de départ de votre travail de militante pour le cannabis ?

J’ai été blessé dans un accident de moto à Guam, dans les années 1980, en rentrant du travail. Je me suis cassé la hanche, j’ai perdu la rate, j’ai eu une avarie au bras gauche, ce qu’on appelle un polytraumatisme, et j’ai subi de nombreuses interventions chirurgicales. En 1998, j’ai atteint un tournant décisif, lorsque j’ai pris la parole à l’ONU pour la toute première fois. Je me suis présenté comme un cas, car je revenais tout juste de Hollande. Comme j’étais un vétéran handicapé, je devais parler à un médecin pour constituer un dossier, afin qu’il puisse être informé de ma situation en cas d’urgence en Europe. J’ai donc constaté que le médecin Dr. Peter Van Kanten d’Amsterdam, s’est avéré être une personne clé dans l’expérience juridique du cannabis médical aux Pays-Bas.

Qu’est-ce qu’il vous a dit ?

Il m’a demandé : « Qu’est-ce que vous consommez actuellement ? » Je lui ai donc dit que je prenais des comprimés d’oxycodone. Il m’a répondu que le cannabis était bénéfique et que, si je pouvais consommer plus de cannabis et moins d’oxycodone, ce serait parfait. Il m’a prescrit une ordonnance pour consommer plus de cannabis et moins de comprimés. De retour aux États-Unis, à New York, je suis intervenu à l’ONU. J’ai été frappé par les propos de deux médecins : j’en avais un aux États-Unis, à l’hôpital des anciens combattants, qui me disait exactement le contraire. Elle me disait qu’il y avait une pharmacie avec tout ce qu’on pouvait désirer, du moment qu’on évitait le cannabis. Je suis donc allé à l’ONU et je leur ai suggéré que l’un de ces médecins avait forcément tort, car ils me donnaient des conseils opposés. Ce n’est pas seulement que ces deux conseils ne sont pas identiques, ce sont des conseils opposés : l’un d’eux avait forcément tort.

2025 est un anniversaire malheureux, car il marque le centenaire de la prohibition mondiale. Qu’en pensez-vous ?

Du point de vue des États-Unis, je trouve cela très intéressant, car l’hypothèse avancée par un autre vétéran militaire, Jack Herer, et sa théorie, étaient que la guerre contre le cannabis remontait à la Seconde Guerre mondiale, et qu’il s’agissait essentiellement d’une lutte entre les fibres synthétiques et les produits chimiques de synthèse, qui étaient le butin de guerre, contre les fibres naturelles. Il y avait en fait, de manière assez évidente, un conflit entre le marché de ces fibres naturelles et celui des fibres synthétiques, qui comprenaient les textiles, les tapis et les moquettes, ainsi que les drogues, les médicaments et les produits chimiques. La théorie de Jack Herer est donc la suivante : cette puissante initiative de l’après-Seconde Guerre mondiale, menée par un seul homme, Harry Anslinger, qui est, en quelque sorte, le chef de la police américaine contre le cannabis, a joué un rôle déterminant dans l’illégalité du cannabis, et les États-Unis, en tant que puissance coloniale, l’ont propagée à travers le monde.

Que pensez-vous de cette théorie ?

Cette théorie présente de nombreux problèmes majeurs, compte tenu des preuves que nous avons recueillies. Ce que nous avons découvert à la bibliothèque de l’Organisation mondiale de la santé et à celle de la Société des Nations était en réalité une toute autre histoire. Cela remonte à l’Égypte des années 1920. La police égyptienne se plaignait auprès du gouvernement de la découverte, dans les rues, de produits contenant du cannabis et de multiples substances dangereuses. Ce n’était pas comme du haschisch. C’était plutôt un médicament contre la toux américain, en fait, des médicaments brevetés qui contenaient de la strychnine, de la morphine et de l’héroïne. Parce que cela nuisait à la population égyptienne, le gouvernement égyptien a abordé le sujet. À ce moment-là, l’Inde a déclaré : « Nous mâchons des feuilles et fabriquons des bangs depuis des siècles. Nous n’avons eu aucun problème. » Le processus de négociation du traité était donc le suivant : nous avons ces produits dangereux, et de l’autre côté, nous avons des produits très sûrs. Ainsi, en 1925, des produits sûrs à base de feuilles et de graines pouvaient encore être utilisés, et les produits dangereux fabriqués à partir de cannabis étaient placés sous contrôle. C’était dix ans avant les débuts d’Anslinger. C’était dix ans avant les brevets sur les fibres synthétiques. La théorie de Jack est donc erronée dès le départ. Pour être plus précis, elle est correcte, mais elle ne raconte pas toute l’histoire de la prohibition du cannabis. Pour connaître toute l’histoire, il faut remonter à l’Égypte et à la Société des Nations en 1925.